在當今科技飛速發展的時代,精準的時間測量至關重要。而銣原子鐘作為現代時間頻率標準的關鍵設備之一,以其獨特的優勢在眾多領域發揮著不可或缺的作用。下面將深入探討其背后的科學原理以及廣闊的應用前景。

一、科學原理:基于能級躍遷的精密調控

核心機制——超精細能級躍遷:銣原子鐘的核心在于利用銣原子基態的兩個超精細能級(f=1和f=2)間的躍遷頻率(約6834.682614MHz)。當電磁波的頻率與這一固有頻率匹配時,會引發原子共振吸收或發射能量,形成穩定的參考信號。這種躍遷對應的頻率極為穩定,成為時間的“標尺”。

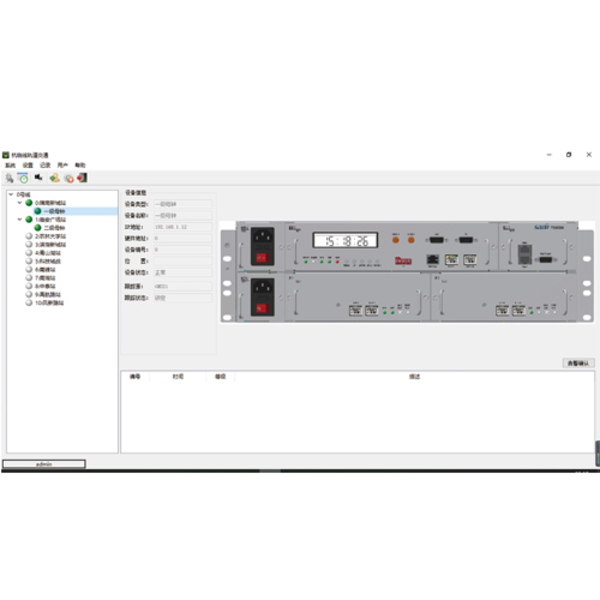

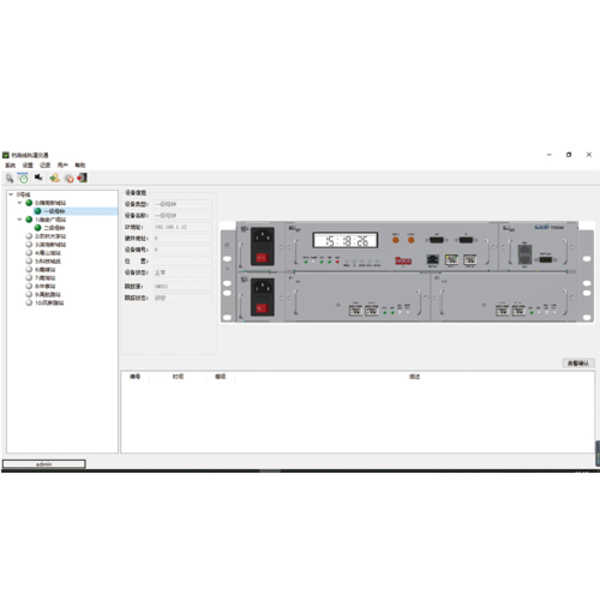

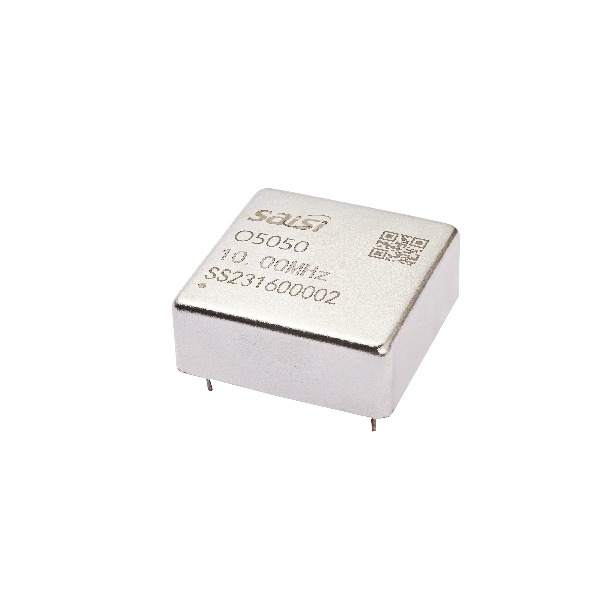

閉環反饋系統實現自校準:以賽思銣原子鐘為例,其內部構造包括壓控晶體振蕩器、微波倍頻電路及量子比較模塊等組件協同工作。具體流程為:壓控晶振產生的初步信號經倍頻后輸入量子系統,與銣原子躍遷頻率對比產生誤差信號;該誤差反向調節晶振參數,使輸出頻率嚴格鎖定于原子躍遷頻率,從而消除環境擾動帶來的偏差。這一動態校正機制確保了長期運行的穩定性。

二級標準的平衡選擇:相較于銫鐘和氫鐘,銣鐘雖精度略低,但憑借體積小、功耗低、成本低的特點,成為市場占有率最高的原子鐘類型。其設計在性能與實用性之間達到最優平衡,適合大規模部署。

二、應用前景:從航天到民生場景的革命性滲透

衛星導航系統的“心臟”:全球導航衛星系統中,星載銣鐘的穩定性直接決定定位精度。例如,北斗系統的每顆衛星均搭載高精度銣鐘,通過持續同步時間基準,確保地面用戶獲得米級定位結果。未來低軌衛星星座的擴展將進一步依賴微型化、低功耗的銣鐘技術。

通信網絡同步的基石:在5G/6G通信基站、海底光纜中繼站等場景中,分布式銣鐘可構建區域性時間網格,解決跨地域數據傳輸的時延抖動問題。實驗室環境下已驗證其支持皮秒級同步能力,為高頻交易、量子加密等領域提供可能。

基礎科研與工業升級:中國科學院精密測量院團隊近期將秒級頻率穩定度提升至1E-14量級(百萬億分之一),推動光晶格鐘等前沿研究發展。同時,芯片級銣鐘的研發突破使得自動駕駛汽車、無人機編隊等移動平臺的自主定位成為現實。

銣原子鐘作為連接微觀量子世界與宏觀應用場景的橋梁,正在重塑人類對時間的掌控能力。隨著微型化、抗干擾技術的突破,其應用場景將持續向消費電子、深空探測等領域延伸。對于相關從業者而言,關注新型材料應用(如激光冷卻技術)、多模態融合算法將是把握下一代時頻標準的關鍵。

時鐘系統

時鐘系統

芯片

芯片

晶振&原子鐘

晶振&原子鐘

授時板卡

NTP時間同步服務器PTP時間同步服務器時間同步裝置授時安全防護裝置網同步設備/時頻一體化設備子母鐘系統BBU池時間同步時統設備鐘組設備測試儀器光纖雙向設備網管系統語音芯片時鐘發生器時鐘緩沖器時鐘SOC芯片晶振原子鐘授時模塊

授時板卡

NTP時間同步服務器PTP時間同步服務器時間同步裝置授時安全防護裝置網同步設備/時頻一體化設備子母鐘系統BBU池時間同步時統設備鐘組設備測試儀器光纖雙向設備網管系統語音芯片時鐘發生器時鐘緩沖器時鐘SOC芯片晶振原子鐘授時模塊

智能電網

智能電網

通信網絡

通信網絡

智慧交通

智慧交通

智能樓宇

智能樓宇

數據中心

數據中心

前沿領域

前沿領域

新聞資訊

新聞資訊

人才研學中心

人才研學中心

加入賽思

加入賽思

關于賽思

關于賽思